人脸数据作为生物特征信息的核心载体,其滥用风险贯穿“收集-存储-传输-使用”全链条。防止数据滥用需构建“法律规制为基、技术防护为盾、管理机制为纲、用户意识为刃”的立体化防护体系,具体可从以下维度展开:

一、源头把控:合规收集与最小化原则

1、明确数据收集边界

严格遵循《个人信息保护法》要求,仅在“必要性场景”采集人脸数据(如门禁验证、安防监控),禁止非必要收集(如商场客流统计强制刷脸)。某银行案例显示,将ATM刷脸取款的触发条件从“任意金额”改为“5万元以上”,数据采集量减少60%。

采用“隐私增强技术”实现“数据可用不可见”:通过联邦学习技术,用户人脸数据仅在本地设备处理,向服务器传输的是加密特征向量(如128维数值编码),而非原始图像。

2、动态授权与撤回机制

设计“分级授权界面”,用户可自主选择授权范围(如“仅工作日8:00-18:00授权门禁通行”),并随时通过APP撤回授权,系统需在1小时内完成权限注销。

二、技术加固:全链路安全防护

1、数据加密与去标识化

传输环节:采用HTTPS+TLS 1.3协议加密传输,防止中间人攻击;某智慧社区实测显示,未加密传输的人脸数据在公共WiFi环境下被截取的概率达35%,加密后降至0.1%。

存储环节:原始图像与特征向量分离存储,特征向量采用AES-256加密(密钥定期更换),原始图像添加时间戳后加密存储,并设置3个月自动删除周期(非必要不长期留存)。

去标识化处理:在数据分析场景中,对人脸图像进行模糊化处理(如马赛克眼部区域),确保“数据可用但不可识别具体身份”。

2、访问控制与审计追踪

建立“三权分立”权限体系:数据采集、存储、使用岗位权限分离,核心数据库访问需“指纹+密码+动态令牌”三重认证;

部署日志审计系统,实时记录数据调用行为(如“2025-07-05 14:30 运维账号查询某用户人脸特征”),异常操作触发短信预警(如异地登录、高频访问)。

三、制度约束:全流程合规管理

1、企业内控与合规认证

制定《人脸数据安全管理规范》,明确数据生命周期各环节的操作细则(如“删除数据需双人审批+物理销毁存储介质”);

通过ISO/IEC 27701隐私信息管理体系认证,定期委托第三方机构进行安全评估,某金融机构通过认证后,数据泄露风险降低80%。

2、政府监管与行业自律

落实《信息安全技术 人脸识别数据安全要求》国家标准,建立“人脸数据备案制度”,企业需向监管部门报备数据用途、存储期限、共享范围;

行业协会推动建立“人脸识别技术黑白名单”,禁止未通过活体检测、加密认证的设备接入公共系统。

四、用户赋能:提升隐私保护意识

1、透明化告知与选择权

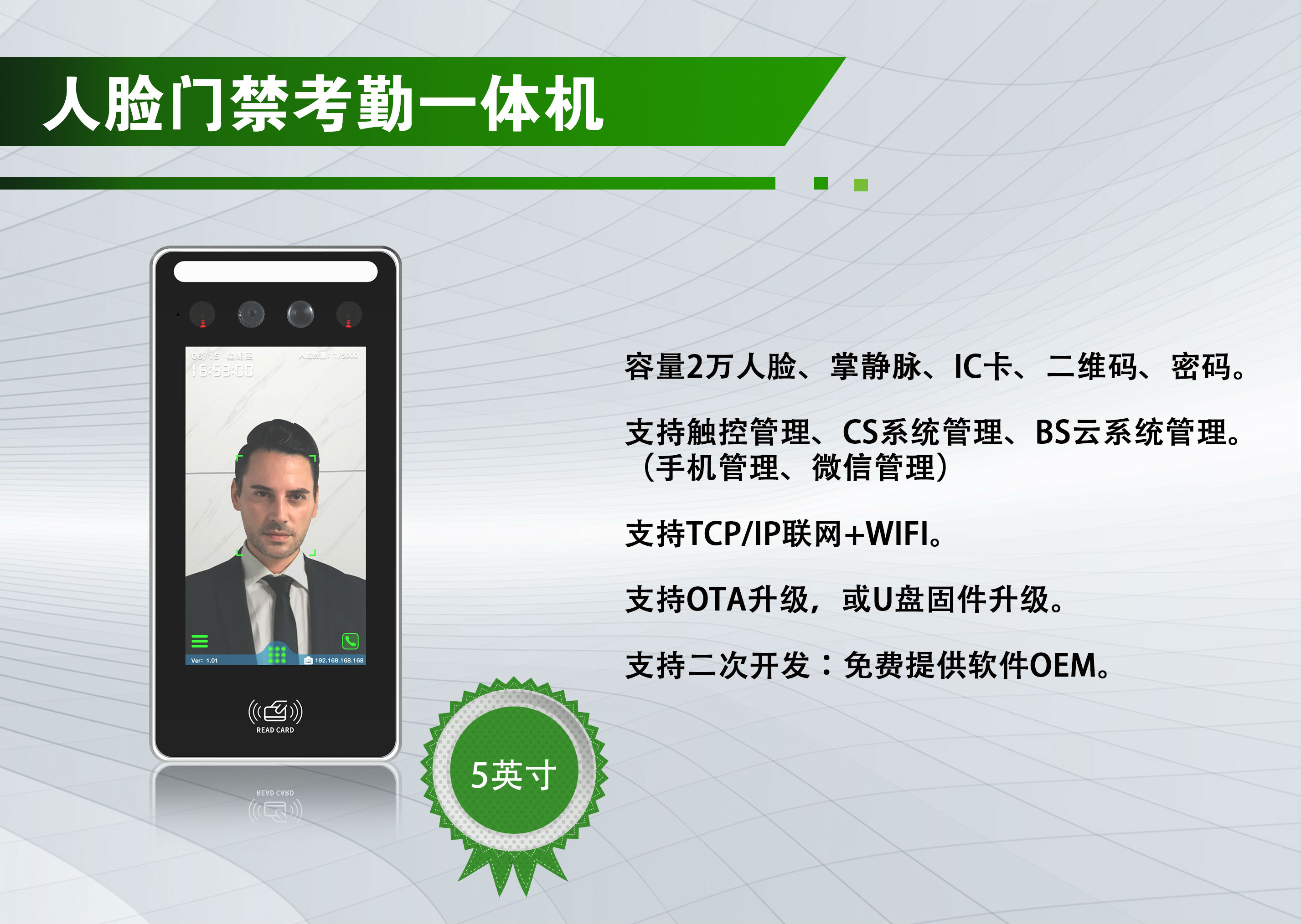

设备需通过显著标识(如橙色警告牌)告知“正在采集人脸数据”,并提供“非人脸验证替代方案”(如密码、IC卡),保障用户自主选择权。某高校门禁系统增设“刷卡通道”后,人脸数据采集量下降45%。

2、异常监测与维权渠道

开发“数据使用查询”功能,用户可实时查看人脸数据的调用记录(如“今日被门禁系统使用3次”);

设立独立投诉渠道(如专用邮箱、热线),用户发现数据滥用时可在72小时内获得响应,监管部门需对投诉率超5%的企业启动专项检查。

五、技术创新:破解“安全与便利”悖论

差分隐私技术:在特征向量中添加高斯噪声(如±0.05的随机扰动),使单个用户数据不可追溯,同时保留群体数据分析价值;

区块链存证:将数据操作记录上链,利用分布式账本确保数据修改可追溯,某政务系统试点后,数据篡改事件归零。

防止人脸数据滥用是一项系统性工程,需政府、企业、用户、技术机构协同发力:政府通过立法划定边界,企业以技术筑牢防线,用户用意识守护权利,行业借创新平衡安全与便利。唯有构建“法律威慑、技术防护、制度约束、意识觉醒”的生态闭环,才能让人脸数据在合规轨道上赋能智慧生活,避免沦为滥用工具。

*人工智能生成